2016年05月08日

Af/ ブリューゲルの深い悲しみ

迷妄の時代を生きる

じつは、野間宏の『暗い絵』を読んだ高校生のころからずう~っと、ブリューゲルの絵が気になっていました。

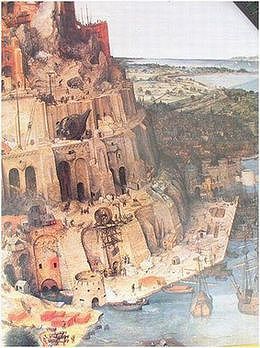

フランドルの農民画家ブリューゲルの描いたいくつかの絵。「バベルの塔」「いざりたち」「盲人の比喩」といった、一度見たら不快なその呪縛から逃がれられないような、印象の深い絵があります。思い出していただけるでしょうか。

たとえば「謝肉祭と四旬節の戦い」、たとえば「農民の結婚式」、また「農民の踊り」や「気狂いフリート」「怠け者の天国」に描かれたおびただしい人物。およそ非知性的で、愚かしげで、動物性むきだしの男と女の群れ。猥雑で、野蛮で、粗野で、放埓で、あつかましく、貪欲で、獣的で…。

「反逆天使の墜落」や「ネーデルランドの諺」も、美しく豊かに心慰められるようなものではなく、悪意に満ち、目もまともに当てられないひどさで迫まります、見るものの胸をガリリッとかじる、とでもいうか。

「盲人の比喩」 盲人が盲人たちを導く迷妄の時代状況を描く

このすぐれた芸術家はなんでこんな醜い、歴史の出来損ないのような、不愉快な人物像を描くことにこだわったのか、どんな隠されたメッセージがあるのか…。そこがどうしてもわたしにはわからずにいました。

欲まみれの人間のリアリティ

それが、映画監督の今村昌平氏が亡くなり、あの人のつくったいくつかの映画を思い起こしたとき、なんとなくわかって、そのことを小論文したばかり。人間を「欲望」の視点から映像にしたユニークな映画監督ですね。わたしが最後に見たこの人の映画は「うなぎ」だったでしょうか。わたしはこの監督のものはあまり好きでなく、せいぜい3~4本、そんなに見ているわけではないのですが、その俗悪な欲情の深さとは別に、人間のリアリティにはむんむんと臭いたちものを感じていました。

わたしの好き嫌いとは無関係に、きれいごとでは済まされない、自分の金儲けのためには人道なんぞ知るかは、どんな恥ずかしいことでもする、という欲にまみれたこの社会をそっくり映し出す芸術のひとつ。

「戸外の婚礼の踊り」 見栄も慎みも捨てて踊り狂う村人たちの群像

人間の優美さも愛らしさも魅力もカケラほどもないが、全身全霊をむき出しにして踊りさわぐブリューゲルの村人たちのその存在感にも、それと共通する痛烈なリアリティがあります。

彼らは、神様がヘマを冒してつくってしまった人間たちだけれど、考えてみれば、いまのこの世界、地球を20回も吹っ飛ばすほどの力をもった破壊兵器と核物質の前に、わたしたちは晒され、隷属し、そこから抜け出ることはできずにいます。人間が人間らしいやさしさと思いやりをもって生きていることに意味を見出せなくなった時代。わたしたちはこの高度に組織化、技術化が推し進められる歴史の進歩をどこまで信じていいのか、わからなくなっています。

小才を利かせた、汗を知らぬものが「勝ち組」として幅をきかせる社会。騙すやつより騙されるやつがばかとされる社会。まじめに努力をすれば必ず報いられる、夢を抱きつづければ必ずいつかは叶うという神話が、ウソっぱちだということが明らかになった時代。理性をいい、良識をいい、道徳をいうことの虚しさ、それを言ったら首吊りにされる恐怖のなかで、人びとは非知性の日常に生き、踊り狂うしかないという絶望的な皮肉。

ホンモノの表現者による、表面的なお体裁では済まされないとする現実認識がこちらの胸に突き刺さります。ブリューゲルやボッシュが、衆愚の猥雑さを描きながら感じていたにちがいない孤絶感と悲しみの深さを思いました。

★絵はいずれも、小学館「世界美術全集7 ブリューゲル」(昭和53年6月刊)より。

*Pieter Bruegel de Oude (1525-1530ごろ~1569.9.9)

☆ ☆ ☆

〔SCKさん〕 教科書で見た「バベルの塔」は、何だかほんわかした感じだったのに、実物を前にだんだんと気味が悪くなってきたことを覚えています。

〔To: SCKさん〕 SCKさんはウィーンへの旅行でふたつの「バベルの塔」をご覧になったことでしょうか。ひとつは建設中の塔、もうひとつは、ほぼ完成した塔で、雲をまとってそびえたつ塔。特に前者では幾千幾万という労働者がアリのように取り付いて仕事をしている様子が、驚くべき精密さで描かれています。建築物の建造工程のすべてがあらわされているような描きかた。海辺近くのごく平穏なところに天を突いて突如出現する巨大にして壮麗な建物は、人間の傲慢(ヒュブリス)をあらわすもの。「しっかりとメッセージが詰まった本物の持つ凄み。こういう絵は一日で何枚も見られるものではない」ですね。そう、こういう絵は、ゆっくりと足をとめ、十分余裕をもって見たいものですね。

※ 昨年(2015)の年末ぎりぎり、静岡県立美術館の「ウィーン美術史美術館――風景画の誕生」という企画展を観る機会に恵まれました。オーストリアのハプスブルグ家秘蔵の収集作品を展示するもの、ということで、どれほど豪華絢爛たるものか、と想いきや、雰囲気がだいぶ違います。地味です。やたら細かいです。「アッ、ブリューゲルだ!」と再会の興奮を覚える作品群。しかし、よく見ると、それらはヤン・ブリューゲルのものでした。ピーテル・ブリューゲルの息子の一人ですね。その彼にかぎりません、当時、ある一派が形成されていたのか、農民や下層庶民の生活を諧謔的に表わすなど、同じような主題、同じような表現法で描かれた他の画家の作品がたくさん。ピーテル・ブリューゲルの影響力の大きさを感じました。

Posted by 〔がの〕さん at 13:06│Comments(0)

│美術(海外)